Tränen in schwerer Krankheit: Eine tiefgreifende Analyse der Emotionen

Andreas Gryphius, ein zentraler Dichter der Barockzeit, thematisiert in seinem Sonett 1 die existenziellen Facetten des Lebens, insbesondere die „Tränen in schwerer Krankheit“. Das Gedicht spiegelt eine barocke Sichtweise wider, die die Vergänglichkeit und die Kürze des Lebens in den Mittelpunkt rückt. In einer Zeit, die von Krankheiten und Tod geprägt war, gelang es Gryphius, die Verzweiflung und die Schrecken des menschlichen Daseins auf eindringliche Weise darzustellen.

Das Sonett 1 eröffnet mit einer tiefen Reflexion über die Bedeutungslosigkeit des menschlichen Lebens. Diese existenziellen Fragen werden durch verschiedene literarische Stilmittel hervorgehoben. So verwendet Gryphius Alliterationen, um den Klang und die Dramatik seiner Worte zu verstärken, und setzt Antithesen ein, um Gegensätze zu verdeutlichen. Diese Techniken tragen zur Intensität der emotionalen Botschaft bei, die Gryphius transportiert.

Die Struktur des Sonetts folgt dem klassischen Alexandriner, was dem Gedicht eine rhythmische und harmonische Qualität verleiht. Mit jedem Vers wird der Leser tiefer in die emotionale Analyse der menschlichen Condition hineingezogen. Der Fokus auf „Tränen in schwerer Krankheit“ sorgt für eine unmittelbare Verbindung zur Realität des Einzelnen und verdeutlicht die unvermeidliche Auseinandersetzung mit Schmerz und Leid.

In der Auseinandersetzung mit den zentralen Themen des Sonetts wird die Vorstellung von Krankheit nicht nur als körperlicher Zustand, sondern auch als tiefgreifende seelische Erfahrung erkennbar. Gryphius‘ Gedicht wird zu einer Erkundung der menschlichen Trauer und der Herausforderungen, die das Leben in seiner Vergänglichkeit mit sich bringt.

Insgesamt bietet Gryphius‘ Sonett 1 eine komplexe Analyse der emotionalen Resonanzen, die das Leben und das Sterben prägen. Die Kombination aus eleganten literarischen Stilmitteln und der tiefsinnigen Thematik macht es zu einem herausragenden Beispiel eines Barockgedichts, das den Leser dazu anregt, über die eigene Existenz nachzudenken und die „Tränen in schwerer Krankheit“ in ihrer vollen Tragweite zu begreifen.

Das Thema der Vergänglichkeit im Gedicht

Das Thema der Vergänglichkeit ist im Sonett von Andreas Gryphius zentral und wird in kraftvollen Worten verdeutlicht, die sich auf die Tränen in schwerer Krankheit beziehen. Diese Emotionen spiegeln die tiefe Verzweiflung wider, die der Dichter empfindet, wenn er die Kürze des Lebens und die allgegenwärtige Bedeutungslosigkeit des Daseins thematisiert. Im Barockzeitalter, einer Zeit, in der die Auseinandersetzung mit dem Tod omnipräsent war, entwickelt Gryphius ein poetisches Werk, das sowohl persönliche als auch universelle Trauer verkörpert.

Die Antithese zwischen dem vergänglichen Leben und dem bevorstehenden Tod zieht sich durch das gesamte Gedicht. Gryphius nutzt literarische Stilmittel wie die Alliteration, um den Leser emotional zu berühren. So wird durch den Einsatz von Worten, die den Klang der Tränen in schwerer Krankheit imitieren, die Traurigkeit verstärkt. Auf diese Weise bringt der Dichter die Unausweichlichkeit des Todes auf eine eindringliche Weise zum Ausdruck.

In seiner Gedichtinterpretation wird deutlich, wie die Vergänglichkeit zu einer Quelle der Verzweiflung wird. Jedes Bild, jede Metapher weist darauf hin, dass nichts von Dauer ist; die ständigen Erinnerungen an den Tod und die Flucht der Zeit verraten die innere Zerrissenheit Gryphius‘. Der Dichter schafft ein Gefühl der Dringlichkeit, das den Leser zwingt, sich mit der endlichen Natur des Lebens auseinanderzusetzen. Tränen, die in schwerer Krankheit vergossen werden, symbolisieren nicht nur den Schmerz des Individuums, sondern auch die universelle menschliche Erfahrung des Leidens und der Widersprüchlichkeit des Lebens.

Die zentrale Botschaft des Sonetts ist die Reflexion über die vergängliche Existenz und die Suche nach Bedeutung in einer Welt, die oft in Trauer gehüllt ist. Es ist durch diese leidenschaftliche und tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit, dass Gryphius einen bleibenden Eindruck hinterlässt, der auch moderne Leser in seiner emotionalen Tiefe anspricht.

Emotionale Aspekte: Trauer und Schmerz

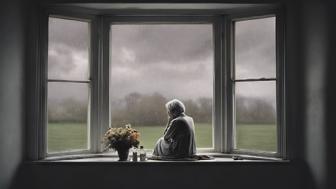

In schwierigen Lebensphasen, wie sie durch schwere Krankheiten hervorgerufen werden, sind emotionale Reaktionen in Form von Trauer und Schmerz häufig allgegenwärtig. Die Trauer begleitet nicht nur die erkrankte Person, sondern auch deren Angehörige, die mit dem Verlust des gewohnten Lebens und der damit verbundenen negativen Gefühle kämpfen müssen. Die ständige Konfrontation mit der Vergänglichkeit des Lebens, wie sie in Andreas Gryphius‚ Sonett 1 erkennbar ist, spiegelt eine tiefe existenzielle Krise wider, in der die Bedeutungslosigkeit menschlichen Daseins zur Herausforderung wird.

Mit der Erfahrung von intensivem seelischen und physischen Schmerz entwickelt sich oft eine emotionale Taubheit, die als Schutzmechanismus dienen kann. Dieser Zustand entwickelt sich, wenn negative Gefühle und anhaltende Trauer überwältigend werden. Es zeigt sich, dass die Umstände des Todes nicht nur unmittelbaren Verlust bedeuten, sondern auch eine tiefgreifende Sehnsucht nach dem Verstorbenen hervorrufen. Der Gedächtnisprozess wird oft durch positive Erinnerungen an die gemeinsame Zeit geprägt, die ebenso schmerzlich wie tröstlich sein können. Diese Erinnerungen können helfen, den Doppeln von Trauer und Freude zu navigieren, da sie den Wert der Person unterstreichen, die man verloren hat, und gleichzeitig den Schmerz des Verlustes intensivieren.

Ein grundlegender Rollenwechsel geschieht oft im Zuge der Trauerbewältigung: von einem Angehörigen zu einer Person, die die Schmerzerfahrung selbst internalisiert hat. Diese Veränderung bringt die Herausforderungen mit sich, die Trauer nicht nur zu leben, sondern ihr auch Ausdruck zu verleihen. Die Trauer wird zum ständigen Begleiter, an dessen Seiten die Erinnerungen und das Bedürfnis nach Trost verweilen. Der körperliche Ausdruck von Trauer, wie das Weinen, wird zum Ventil für die emotionalen Schmerzen, während die seelischen Wellen dieser Trauer den Körper und Geist beeinträchtigen. In dieser emotionalen Achterbahnfahrt ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Verletzlichkeit für viele eine wesentliche, wenn auch schmerzhafte Erfahrung, die zur Reflexion über den Wert des Lebens und der Vergänglichkeit anregt.

Die Bedeutungslosigkeit des Lebens reflektiert

Die Betrachtung der Tränen in schwerer Krankheit führt unweigerlich zu einer Reflexion über die Bedeutungslosigkeit des Lebens. In der Düsternis des physischer Leidenszustandes präsentiert sich das lyrische Ich von Andreas Gryphius in seinem Gedicht, als ein Symbol für Verzweiflung und Pessimismus. Das Sonett spiegelt die existenziellen Fragen wider, die Menschen im Angesicht des Leidens stellen. Die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, ein geschichtlicher Hintergrund, der die Vergänglichkeit und das Leiden verstärkt, bildet den Rahmen für die emotionalen Analysen, die Gryphius in seinen Zeilen thematisiert.

Die vielschichtigen literarischen Stilmittel, die Gryphius einsetzt, wie beispielsweise die Antithese und die Alliteration, verstärken die Botschaft. Wo Freude sein könnte, blüht oftmals nur Schmerz. Diese Spannung wird durch Metaphern verdeutlicht, die den inneren Konflikt des lyrischen Ichs illustrieren. Die Tränen, die in schwerer Krankheit vergossen werden, stehen nicht nur für die physische Qual, sondern auch für den emotionalen Zustand der Trauer und des Verlustes.

Der Einsatz von Kontrast zwischen Leben und Tod, Hoffnung und Verzweiflung wird nicht nur als stilistisches Mittel, sondern als existenzielle Wahrheit offenbar. Gryphius zwingt den Leser in seine Gefühlswelt: Das Bild des Menschen, der sich in einem endlosen Kreislauf von Vergänglichkeit und Tod bewegt, ist eindringlich und unverkennbar. Es ist eine Analyse der menschlichen Condition, die sowohl im Barock als auch in der modernen Literatur resoniert.

So zeigt das lyrische Ich durch die Trauer und die Tränen in schwerer Krankheit, dass die Bedeutung des Lebens oft hinter einem Schleier der Düsternis verborgen ist. In dieser tiefgreifenden Analyse wird deutlich, wie Gryphius die emotionale Tiefe des Lebens und des Leidens erforscht, und damit eine zeitlose Reflexion über die Bedingung des Menschseins liefert. Diese Betrachtungen verdeutlichen die zentrale Rolle von Emotionen und der Fragilität des Lebens, die uns alle betrifft, und öffnen den Raum für eine tiefere Diskussion über die Werte und die Bedeutung, die wir unserem Leben beimessen.

Diese Übersicht fasst die zentralen Themen und Stilmittel von Andreas Gryphius‘ Gedicht über die Tränen in schwerer Krankheit zusammen.

- Autor: Andreas Gryphius

- Titel des Werkes: Tränen in schwerer Krankheit

- Historischer Kontext: Dreißigjähriger Krieg

- Themen:

- Bedeutungslosigkeit des Lebens

- Leben und Tod

- Hoffnung und Verzweiflung

- Emotionale Tiefe des Lebens

- Literarische Stilmittel:

- Antithese

- Alliteration

- Metaphern

- Emotionale Aspekte:

- Trauer

- Verlust

- Innere Konflikte

Interpretation der zentralen Motive

Die Interpretation der zentralen Motive in Gryphius‘ Sonett eröffnet einen tiefen Einblick in die Emotionen, die mit ‚Tränen in schwerer Krankheit‘ verbunden sind. Gryphius, ein herausragender Vertreter der barocken Dichtung zwischen 1600 und 1720, thematisiert in seinen Werken häufig die Vergänglichkeit des Lebens und den damit verbundenen Schmerz. Die zentrale Bedeutung der Krankheit wird durch die geschickte Kombination aus Körper und Seele in seiner Gedichtinterpretation deutlich.

Zunächst wird die Furcht vor dem Tod zum Ausdruck gebracht, die als eine der grausamsten Begleiterscheinungen schwerer Krankheiten angesehen wird. In den ersten Versen schafft Gryphius eine Atmosphäre der Verzweiflung, die im barocken Stil durch das Versmaß des Alexandriners verstärkt wird. Diese Form bringt nicht nur Rhythmus in den Text, sondern verleiht auch den gefühlten Emotionen eine schmerzliche Schwere.

Bei der Betrachtung des Motivs der Bedeutungslosigkeit offenbart sich eine tiefgreifende Analyse der menschlichen Existenz. Gryphius gelingt es, den Leser in die Abgründe der menschlichen Seele zu führen und die fragile Natur des Lebens zu thematisieren. Die Tränen, die in der schweren Krankheit fließen, sind sowohl physische als auch emotionale Ausdrucksformen, die die innere Zerrissenheit des lyrischen Ichs zeigen. Der Schmerz, der durch die Erfahrung körperlicher Leiden verursacht wird, wird zum Sinnbild für die seelische Not, mit der sich der Mensch konfrontiert sieht.

Indem der Dichter die verschiedenen Dimensionen der Krankheit erhellt, geht er über das bloße Leiden hinaus; er lotet die Beziehung zwischen Trauer und Hoffnung aus. Während die Verzweiflung auf der Oberfläche schwelt, bleibt ein Funken des Menschseins erhalten, der den Kampf gegen die Vergänglichkeit symbolisiert.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Gryphius‘ Sonett nicht nur die ‚Tränen in schwerer Krankheit‘ beschreibt, sondern auch den Leser dazu einlädt, über die großen Fragen der Existenz und die unausweichliche Vergänglichkeit nachzudenken. Die Kombination aus barocken Stilmitteln und der emotionalen Tiefe macht das Gedicht zu einem zeitlosen Werk, das die Herausforderungen des Lebens in all ihrer Traurigkeit und Tragik spiegelt.

Fazit: Lektionen aus schwerer Krankheit

Der Verlust sowie die Auseinandersetzung mit einer schweren Krankheit sind Themen, die die Menschheit seit jeher beschäftigen. In der Analyse von Tränen in schwerer Krankheit, wie sie in den Werken von Andreas Gryphius zum Ausdruck kommen, offenbart sich eine tiefe Traurigkeit und ein emotionaler Leidenszustand, der den Menschen in seiner Vergänglichkeit konfrontiert. Gryphius, ein Meister des Barock, verwendet literarische Stilmittel, um den düsteren und pessimistischen Blick auf das Leben zu verdeutlichen. Einer dieser Stilmittel sind die Alliteration und die Antithese, die in seinem Sonett eindrucksvoll die Dualität von physischem und emotionalem Leidenszustand darstellen.

Durch die Analyse seiner Gedichte lernen wir, dass das Weinen und das Empfinden von Trauer wesentliche menschliche Erfahrungen sind, die sowohl Schmerz als auch die Reflexion über die eigene Existenz beinhalten. Der Ausblick auf die Vergänglichkeit, die Gryphius mit meisterlicher Präzision beschreibt, ist ein zentraler Aspekt seines Schaffens, der uns die Bedeutungslosigkeit des Lebens vor Augen führt. In dieser Dunkelheit sind es oft die Tränen in schwerer Krankheit, die den inneren Kampf um das eigene Dasein verdeutlichen und uns als Leser eine tiefere Einsicht in die menschliche Natur geben.

Die literarischen Techniken, die Gryphius anwendet, inszenieren die Themen Trauer und Vergänglichkeit oft so, dass sie als nicht nur private, sondern universelle Erfahrungen verstanden werden. Dadurch wird die Möglichkeit eröffnet, aus dieser Düsternis die Lektionen der Resilienz und der Hoffnung zu extrahieren. Tränen in schwerer Krankheit sind nicht nur Zeichen des persönlichen Leidens, sondern auch Ausdruck einer gemeinsamen menschlichen Erfahrung und eine Einladung, die eigenen Emotionen zu hinterfragen und zu verstehen.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Auseinandersetzung mit Gryphius‘ Werken und den darin enthaltenen Emotionen eine wertvolle Ressource für das Hausaufgaben- und Referate-Archiv darstellt. Sie hilft uns, die Lektionen aus schwerer Krankheit zu erkennen und darüber nachzudenken, wie wir als Gesellschaft mit diesen Themen umgehen können. Die tiefgreifende Analyse von Gryphius‘ Sonett bereichert unser Verständnis für das Leben und die Herausforderungen, die es mit sich bringt.

Kommentar veröffentlichen