TUM will Wärmeversorgung am Campus Garching CO2 neutral gestalten und 30.000 Tonnen einsparen

Die Technische Universität München will die Wärmeversorgung ihres Forschungscampus in Garching auf CO2 neutral umstellen und dadurch nach eigenen Angaben rund 30.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Grundlage ist ein Vertrag mit dem Energiedienstleister GETEC. Die neue Versorgung soll weniger Betriebskosten verursachen und in etwa drei Jahren in Betrieb gehen.

Projektziel und vertragliche Vereinbarung

Die Universität hat mit GETEC einen langjährigen Vertrag über die Planung, den Bau und den Betrieb der neuen Wärmeversorgung geschlossen. GETEC übernimmt demnach Betrieb und Service der campusweiten Anlagen. Die Vereinbarung ist auf 20 Jahre angelegt. Die TUM bezeichnet das Vorhaben als Teil ihrer Sustainable Futures Strategie 2030 und nennt die Maßnahme eine Frage von Verantwortung und Glaubwürdigkeit gegenüber künftigen Generationen.

Wesentlicher technischer Ansatz

Das Konzept setzt vor allem auf die Nutzung bereits vorhandener Energie. Den größten Anteil der Heizleistung liefert künftig die Abwärme des Leibniz Rechenzentrums, dessen Hochleistungsrechner erhebliche Wärme produzieren. Diese Energie wird in das lokale Wärmenetz eingespeist. Ergänzt wird die Versorgung durch Geothermie aus heißem Thermalwasser, Wärmepumpen und elektrische Heizkessel. Nur für die Versorgungssicherheit bei einem Stromausfall ist ein neuer, besonders effizienter Gaskessel vorgesehen.

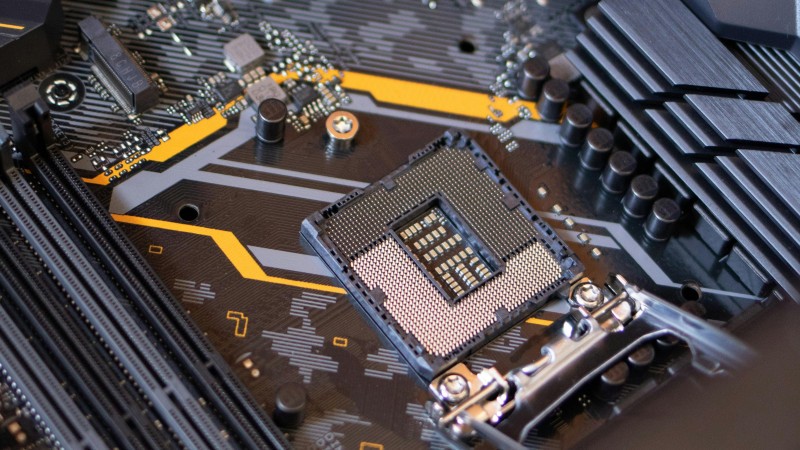

Im Zentrum der neuen Energiezentrale stehen sieben große Wärmepumpen mit einer Gesamtleistung von knapp 10 Megawatt, ergänzt durch große Wärmespeicher und Elektrokessel, die überschüssigen Strom in Wärme umwandeln. Über ein Smart Control Center wird das System rund um die Uhr digital überwacht. Algorithmen sollen sicherstellen, dass Wärme vorzugsweise dann produziert wird, wenn grüner Strom im Netz besonders günstig verfügbar ist.

Erwartete Einsparungen und Änderungen am Netz

Im Jahr 2022 verbrauchte der Campus Garching für die Wärmeerzeugung rund 127 Gigawattstunden Erdgas. Im Regelbetrieb wird künftig nach Angaben der TUM auf Erdgas verzichtet. Insgesamt sollen 43,5 Gigawattstunden aus regenerativen Wärmequellen bereitgestellt werden. Möglich wird der geringere Bedarf auch durch eine Absenkung der Temperatur des Heißwassernetzes von früher 140 Grad auf 80 bis 100 Grad Celsius. Der bisherige CO2-Ausstoß von mehr als 30.000 Tonnen soll im Regelbetrieb auf null sinken.

Für die Umsetzung werden neue Fernwärmeleitungen verlegt, eine neue Energiezentrale gebaut und alle Übergabestationen in den Gebäuden erneuert. Die Gebäude werden wo nötig saniert und die bestehende Kesselanlage am Campus erneuert. Alte Anlagen werden außer Betrieb genommen und zurückgebaut.

Rolle der Beteiligten und Zeitplan

Die TUM nennt die Immobilienverwaltung, das TUM Sustainability Office und den Vizepräsidenten für Sustainable Transformation als Träger der Planung. Der Präsident der Universität erwartet die Fertigstellung der neuen Versorgung in etwa drei Jahren. Der Kanzler betont, dass mit GETEC ein international erfahrenes Unternehmen für die Durchführung großer Energieprojekte gewonnen wurde. Der Geschäftsführer von GETEC beschreibt das Projekt als Beispiel dafür, dass Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz miteinander verbunden werden können.

Die TUM plant, die neuen Anlagen dauerhaft betreiben zu lassen. Angaben zu den Investitionssummen nannte die Universität in der veröffentlichten Mitteilung nicht.

Quelle anzeigen

Kommentar veröffentlichen